我是1953年考入北京农业大学畜牧兽医系的,入学不久就分成畜牧和兽医两个专业,学生自由报名选专业,我选择了畜牧专业。从此我就在动物科学领域学习和工作了70年。下面讲的都是上个世纪发生在我校我院(系)一些和马有关的事情,因此称为“马缘”和“旧事”。

初学骑马的“乐”与“苦”

畜牧系新生入学不久,都愿意骑在马上照相,寄回家去,让父母兄弟姐妹和亲戚朋友看看,学畜牧有多神气。年级同学让我去找老师商量。那时刘少伯老师刚毕业留校,是养马学助教,我就和他说了此事,他又向他的老师张申如先生,一位从美国回来不久的畜牧系养马学负责人请示。答复是可以骑,但只能骑光背马,不许备鞍子,怕“挂蹬”,也就是人从马上掉下来,脚却套在马蹬里被拖着跑,如不赶紧让马停住就很危险。头一回,由刘少伯老师带我到学校西门外供王寺实验站的一个马厩牵马。马厩里马,骡,驴都有,除了两匹教学用马外,都是实验站干农活的役畜。刘少伯老师向饲养员交代,以后由我负责把马牵走和送回。

学习骑马的地点在学校东门外的一条河堤上,人少,路直,土质结实,有足够的宽度,非常理想。第一次由刘少伯老师做示范,怎么上马,下马,又介绍了马的4种步伐:慢步,快步,跑步和袭步。还说你们骑马照相只能骑慢步和快步,不许骑跑步,更不能骑袭步。说完他就走了。

第一次骑马照相,同学们情绪都很高。拉来照相的马,名叫“阿哈7号”,后来知道是“阿哈-捷金”的口误,汉武帝时代叫“汗血宝马”,原产土库曼斯坦,中亚地区许多国家都有此良马。阿哈7号体高(鬐甲最高点到地面)足有1.65米,高个子男生勉强可以撑着爬上马背,个子矮的男生和女生都要有人抱上去。能够一搭马背就跳上去的也就是两个人,一个是上海来的柴熊飞,是我杭二中的同学,另一个就是我。因为跳得高,后来我们俩都进了校排球队。顺便说一句,我是队长,他是队员。

照完相,有兴趣的同学还可以再骑一会儿体验体验。女生都走了,男生留下来的也就是4-5个人,主要都是我的室友。大概又骑了一个多小时,骑完了我把马还回去。在回宿舍的路上,总觉得走路不对劲,自我感觉是屁股磨破了,热辣辣地疼。回到宿舍,只见“骑手”们一个一个地半褪下裤子,趴在床上,互相帮着抹红药水。

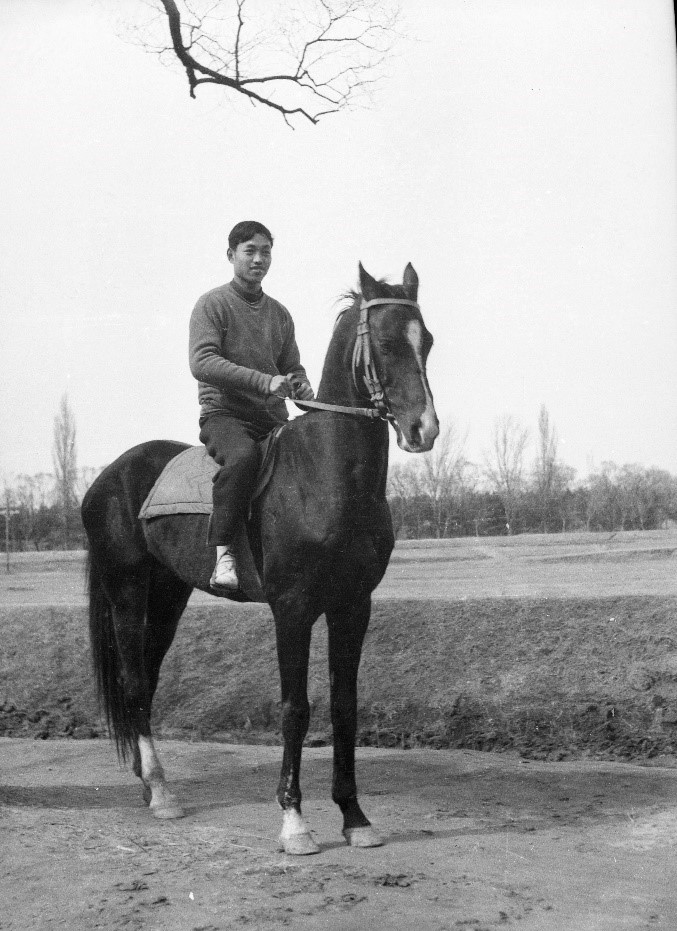

一个星期后伤口已经痊愈,几个男生又提出要骑马,于是我又去找养马的饲养员,他问怎么那么多天没来牵马,我实情相告。这次他给了我一块马鞍垫子,我骑着一试,果然好多了。到了骑马地点,同学们又互相照相,我也让同学给我照了一张相(见照片)。凡是见过这张照片的人都说这匹马好,看来并不只是伯乐会相马。

骑了几次以后,胆子也大了,就不守规矩了,4种步伐跑了个遍,体会出快步最颠,磨破屁股的根源在此。袭步最舒服,跑起来只听得耳边风声响,我自稳坐钓鱼台。说也凑巧,正在跑得兴起的时候,刘少伯老师不知从哪里冒了出来。只听得大喝一声“下来!摔断了腿,撞了人谁负责?”我急停下来,连连认错。因态度很好,除了被尅了一顿外没有再进一步处罚。不过骑马照相是寿终正寝了。

涿县牧马轶事

1969年,学校接到战备疏散的“第一号命令”后,雷厉风行,迅速疏散。我和畜牧三年级的一个班,在一位军宣队干部的带领下,下放到河北衡水地区武邑县欢龙庄大队劳动锻炼。家属也根据“命令”搬迁到涿县农大农场及附近农村民居寄住。我母亲和我的两个女儿(都在上小学)搬到离三区队较近的一个村子,叫三城村,记得我家邻居是戎易先生和他的夫人陈文英女士。因我和妻子不在同一个单位工作,无法照顾老人和孩子,领导又把我从武邑县调回涿县农大农场二区队养马。

当时二区队有两群马,一群种公马,养在配种站,主要老师有刘少伯,杜玉川,李文斌和一部分“文革”中等分配的大学生,由刘少伯老师负责。在母马发情季节,周围几个县的老乡都知道农大的种马好,个儿大;配种人员技术好,受胎率高。即使离得远也拉来配种,一时门庭若市。另一群是母马,无论怀孕与否,白天都要放出去吃草。原校宣传部部长刘咨洲同志是马班班长,负责管理夜班人员喂马。我是副班长,负责白天放马。

涿县农大农场分四个区队:一区队种水稻;二区队是畜牧,有马,猪,鸡;三区队是果蔬;四区队是什么我不记得了。各区队之间的中心距离约5公里。一条由涿县到衡水的马路是交通主干线。马路一边是农民的地,另一边就是农场,靠近马路边的还有东城坊商店和东城坊小学。不久农大分散在各村的住户,也都搬到几个区队来住了。二区队有一个菜窖,旁边有三间勉强可以住人的房子,一间保留给原来住户司汝功一家,另外两间把住在三城村的戎易先生家和我家搬了过来,还是邻居。两个小孩都在东城坊小学上学。

和我一起放马的还有一年级(2)班的几个同学,印象最深的有两个,一个小荣,一个小惠,骑马技术都很好。二区队所在地,主要是畜舍和住宅,没有什么长草的空地,于是每天都赶着马群到一区队和二区队之间的一块未种庄稼的荒地上放牧,早出晚归,中午有一个人骑马回二区队食堂打饭,自己吃完后再把饭送到放牧地。

时值秋收,北京市革命委员会组织各高校教职工和学生到各公社和农场支援秋收。派到涿县农大农场一区队帮忙收水稻的是北大的一支队伍,有四,五十人,干部,教师,工人,学生都有。农场的房子不够住,他们就在一区队原有的一个平台上支帐篷住宿,搭一个木板房做饭。这个平台很大,延伸出去就是水稻田。

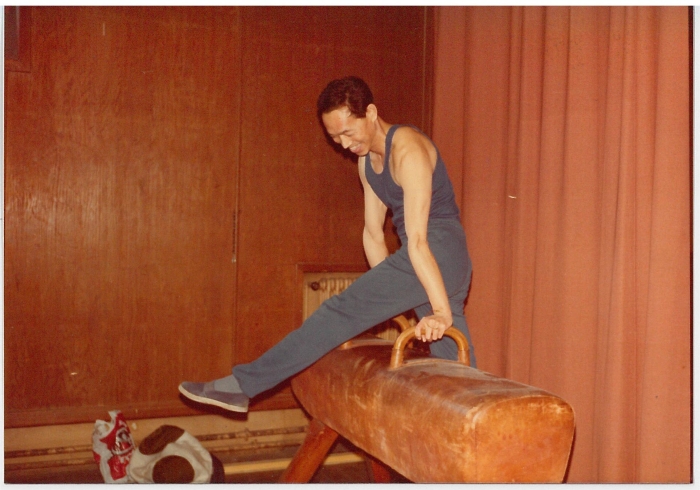

我们通常在下午5点钟左右收牧,每天都到平台的另一端集合马群回二区队。马群集合还有一个小“仪式”,就是要背诵一段语录,经常是“下定决心,不怕牺牲……”,再听我口令,“上马!”大家都纷纷上马往二区队跑去。时间长了,这一上马仪式竟吸引了在平台另一头吃晚饭的北大学生,有的端着饭碗站在一旁,边吃边看,有时还议论纷纷,说:“那个队长上马的姿势最好”,“跳得高,一条腿凌空一摆就轻轻地落在马背上”,“有点像鞍马运动员上马的样子”,“鞍马哪有这马高,真想也上去骑骑”,“人家让你骑吗?”

一日,一位胆大的北大女生过来对我说,她想要骑马。我说我们是回家,你跟我们走以后谁送你回来。她说已经和放马的农大同学说好了,晚上可以住在你们的女生宿舍。我说那也不行,也不知道你们老师同意不同意。她说老师们都靠边站了,管不着啦。我正在犹豫,也不知道是小荣还是小惠已经拉来一匹马,说这匹马老实,还把北大女生扶上了马背。我正要再说几句,一想,算了。北大老师都靠边站了,农大老师还有什么好多说的。我看她两手拉住笼头两边的绳子,趴在马背上,看样子还算稳,也就下口令“上马”,好像那一天连背诵语录的仪式都忘了。

收牧时,人和马都想早些回去吃饭,每天一上公路就跑袭步,从一区队到二区队也就是跑3分钟。马群进入马厩后,我自去吃饭,北大女生谁请的谁管。第二天出牧时,我去女生宿舍想问那个北大女生还骑马回一区队不,农大女生说,她早走了,饭也没吃。我想也够没礼貌的,来了个不辞而别。等我们和马群快到一区队平台时,看到那个北大女生已经上了平台往帐篷走去,估计她是回去抹红药水了!

蛇沟失火

1969年农大刚搬到涿县农场1年,1970年又奉上级命令还要往下搬,最后搬到延安地区甘泉县清泉沟。畜牧兽医系被安排在清泉沟的一条支沟,当地人叫蛇沟,因人烟稀少,蛇多而出名。官方名词叫“舍沟”。

领导“照顾”我和解春亭(养猪教研室讲师)两人在雷家沟为分散在几个山坡的家属挑水、劈柴。我记得住在雷家沟的老师和职工有刘来锁(畜牧)、王志(兽医)、贾慎修(畜牧)、解春亭(畜牧)、汤逸人(畜牧,家属未去,家用物品都去了)、赵世杰(后勤)、杨林(后勤)、吴常信(畜牧)8户。我和妻子因不在同一个单位工作,所以家里由我母亲带着她的两个孙女进沟。雷家沟小学有两位老师,一间教室,1-4年级,总共也只有20来个学生,一个年级坐一排,老师给一个年级讲完,再给另一个年级讲,其他学生就自习,农大的孩子也插入各年级学习。

因北京来的都吃商品粮,每月都要用全国粮票到甘泉县买粮食和油。从雷家沟到甘泉县要经过一个很长很陡的坡,估计至少有半里地,斜度在25度以上。汤逸人先生,畜牧系前系主任,下放在甘泉县兽医站。从蛇沟到雷家沟都要经过甘泉县,每次回家,我都会到兽医站去看望汤先生。一日,他说本来想到雷家沟的家里看看,搬家长途运输,东西不知有没有遗失和损坏,可是一走到大坡前就没有信心了,上不去。后来汤师母钱敏女士来雷家沟翻晒衣物时,汤先生也没有上去。

我和解春亭还要负责7户人家的粮油采购。7户家属一个月的粮食,再加上油,怎么也有300多斤,装在一辆排子车上,回沟时往坡上拉,真要把吃奶的力气都用上。我在前面拉,肩上套一条带子,以免往下滑,解春亭在车后使劲推。拉过两个月后,领导让我们两人进蛇沟参加集体劳动,各户家属的困难自己解决。

不久涿县农大农场的马匹几经周折运到了蛇沟,我又被安排在马班喂马。解春亭去了农业组,在一次伐树中被倒下的树砸断了小腿骨,上县医院打了石膏,回雷家沟休息了3个月,拄着拐又到蛇沟上班了。后来发现骨头接错了位,于是送回北京,在医院重新把骨头敲断了再接。他以后就留在北京养伤了。

那几天我是夜班喂马,白天休息。下午3点来钟我在马食槽上添上干草,这样马一回来就可以吃。马厩走廊边放上水桶,晚上饮马、拌料用,水用完了就要到路边的一口辘轳井打水。一日,我做好夜班准备工作后,正站在坡上观山景,忽然远处有一人骑马从沟里向外飞奔而来,后面还跟着其他马匹。走近了一看,是白班放马的单崇浩,他居然把马鞭套在马嘴里当嚼子!见到我就从马背上跳下来说,你马上到校部向领导报告,蛇沟烧荒失火,火势失去控制,已经往山坡上蔓延,赶紧组织人来救火。说完就累倒在门口的干草垛上。我赶紧从值班室摘下嚼子,套在马嘴上,一跃上马,向清泉沟方向疾驰而去。到了校部向值班领导简单汇报了情况。领导马上给离蛇沟最近的机务队打电话,让他们组织一部分人速去蛇沟救火。机务队很快就组织了十几个人,拿着铁锹,开上拖拉机就往蛇沟奔去。我骑马很快就超过拖拉机给他们带路。还没有到蛇沟沟口,杜玉川也骑着马从蛇沟跑出来求救。我们看着拖拉机拐进了沟口,就都放慢了马步,因为到失火地点,只有一条路,错不了。

大火扑灭后,火场留下值班人员,观察是否会死灰复燃。我和杜玉川各骑一匹马,马背上捆上棉大衣,送到火场给值班人员晚上御寒。回来值夜班时,知道牺牲了两位教师:刘理(兽医),阮素惠(女,畜牧)。大家都很伤心,拉回了遗体,就在马厩一侧临时搭了两间草棚,立一根杆子,拉上了电灯,停放两位教师遗体。我每次添完草料都会绕过去看看,一是向两位老师(都教过我的课)默哀,二是经常有人过去,防止野兽祸害。

白天我骑的是一匹最心爱的“小阿哈”,是中国马和阿哈母马杂交的后代,毛色和脸型都很像阿哈7号,就是个子矮小一些,所以叫牠“小阿哈”,平时我都会单给牠一些豆饼吃,非常听话,懂人意,当天跑路最多的是牠。晚上“小阿哈”低着头在马槽边站着不吃草料,只是饮了一些水,用手单给牠豆饼也不吃。我给牠试了体温,正常,也就放心了。我想一定是累坏了,或是牠也懂得“农大出大事了!”

蛇沟烧死人的消息很快就传遍了住在各条沟里的牧医系家属,她们知道烧死了两个人,但不知道是谁,都担心在蛇沟劳动的亲人。住在雷家沟的几户家属都从山上住的窑洞下来,在小学前面的空地上等候消息。我的母亲也一手牵着一个孙女站在那里,含泪望着蛇沟方向默默祈祷(这是后来听我女儿说的),一直等到送信报平安的人来了,说各位家属的亲人都没有事儿。大家这才放心地回到自己的窑洞去,时间已经是半夜了。

一连几天,在蛇沟劳动的人都提不起精神。一天从清泉沟校部来了一位农大当时的最高领导,说是来看望大家,于是所有的人都集中在食堂里听他做报告。他先念了一段语录,“要奋斗就会有牺牲……”。后来又说:“这次重大事故,就不追究谁的责任了。”大家听了都很气愤,明明是他要大家学习开荒种地。如果说要追究责任,首先要追究的是他的责任!

人和马都“失踪了”

我又从夜班倒成白班,据马班的小领导说,“明天是吴仲贤和你搭伴放马”。我说,“谁都行”。继而一想,不对呀,怎么能我骑马在前头领着马群走,让老吴先生提着马鞭跟在后面跑呢?不过这几天老吴先生心情极好,刚补发了“文化大革命”以来被扣发的工资,足有8千多元。据说补发那天,他连夜赶到甘泉县,第二天银行一开门就存了进去。回来后,一些人让他请客,是抽签,正好抽到他,被拿了“大头”,(抽签是做假的。)老吴先生还说这是“概率”,该我出钱就我出钱。

晚上我去告诉他明天一起放马的事,让他拿本书,就在离场部2里多地有一块大石头的地方,坐在那里看书,不要跟着马群进沟底了,还有10多里路呢,他欣然同意。第二天早饭后我把马从马厩中赶出来,让牠们排好队等着。不一会儿老吴先生提着一个挎包从宿舍出来了,我递给他一条马鞭,让他走在马群最后,我牵着“小阿哈”在前面领路。走出来约2里多地就见一块大石头,比较平整。我告诉老吴先生:“你就坐在这里看书,困了打瞌睡也行,到中午你就回食堂吃饭,我这里有一个饭盒,你吃完饭后给我打上饭菜,送到我在放马的地方,你再自己回来,一天的活儿就算完了。”

我在沟里一直等到下午2点也没见老吴先生送饭来,他不会吃完午饭又午睡了吧!又等到3点还是没有人送饭来,我饿得不行了,只好提前赶着马往回走。走到老吴先生看书的那块大石头,还是没有人。我想这个午觉也睡得太长了点儿吧。正走着,看见一群人,约十来个,拿着棍棒熙熙攘攘往沟里走,老吴先生走在最后,手里还提着我的饭盒。大家看到我和马群都平安无事,领头的说,“我说不会丢、不会丢,这不好好儿的都回来了吗?”又转身去问老吴先生,“这是怎么回事?”老吴先生嗫嚅地说,“我打了饭给吴常信送去,走到火烧场,想起这里烧死过人,就不敢往里走了,大声叫了几声也没有回音,我想一定是人和马都失踪了,这才赶紧回来报告。”我想火烧场离马吃草的地方还有7、8里地呢,我就是顺风耳也听不见呀!领头的说,“开始我们也不相信,蛇沟是条死沟,除非翻过山才能出去。我们分析是否遇到有人劫马,于是就带着人过来了。”一场虚惊,却留下了一个故事!

1971年在清泉沟和蛇沟的人、畜都出现了不同程度的地方病征候,有几匹马走起路来摇摇摆摆,四肢关节有问题。1972年春,马群从蛇沟迁往延安七里铺,不久教职工也陆续迁回涿县和北京。农大的种马、种猪、种羊、种鸡都移交给了当地。我那可怜的“小阿哈”,再也不会有人单给牠喂豆饼了!等待牠的将会是怎样的命运呢?

往事两则

(摘自安民先生纪念文集,有修改)

安民先生性格开朗,谈吐幽默,有时说话颇有哲理。以下记录我亲身经历的两件事:

一、公马吃鸡蛋

我大学最后一个学期的毕业实习是在离学校不远的东北旺农场。当时农场的指导教师是刘恒技师,具体和我一起工作的是孙亨浩技术员,畜牧系指导我的是安民先生。我在农场实习的任务之一是参加农场使役母马的繁殖工作,具体说就是配马。于是,临时在场部附近找了一个场院,支起配种架(是我设计的),就算安排好了工作场所。人员除了我和孙技术员外,还有一个养公马的老荣,配种对象就是农场拉大车的母马。车把式发现母马发情,就通知老孙,老孙不在时,小吴也管事。车把式把马拉到场院,保定在配种架内,这时老荣就牵来公马,一般对公、母马重点部位的清洁工作都由我来完成。配种不是采精、输精,而是人工辅助交配。配完后,母马由车把式拉走,公马由老荣拉回到他家旁边的一个马厩饲养。因为全场只有一匹公马,就由他负责喂草、喂料、饮水、刷拭、运动等全部工作。配了几次以后,发现公马情绪不高,见了发情母马既无亲昵动作,更无勇往直前的势头。要人拉着牠围着母马转好几圈才勉强完成任务。

一日,安民先生到现场指导,见此情景,认为公马性欲太差是因为劳累过度和营养不良,根据公马体重每天需加2斤鸡蛋,连壳打碎,拌在料里生吃。当时由孙技术员做主,照办。半个月过去了,孙技术员拿着30斤鸡蛋的发票到会计那里报账,会计说不能报,谁知道是马吃了,还是人吃了。这事又找到了刘技师,刘技师说种马配种期吃鸡蛋没错,但是不是人也吃了,这事说不清楚。老荣听了很不高兴,因为买鸡蛋和喂鸡蛋都是他经手的,说是不是人也吃了,明显是对他不信任。发票又转到农场场长那里,场长看了勃然大怒,说:“马吃鸡蛋必须停止,我还没有每天都吃鸡蛋呢,马倒是每天吃鸡蛋,还一吃就是两斤,这次就给报了,下不为例!”等到安民先生再来实习点指导工作时,听说了此事,也感到无可奈何,只好嘟囔着说:“场长又没有这个任务,干嘛要每天给他吃鸡蛋!”

一个配种季节过去了,母马一匹也没有配上。

二、小马挨耳光

1970年,北京农业大学奉命搬迁陕北。当时学校已从北京搬到涿县,再从涿县搬到陕北,一路经过西安、铜川、洛川、延安,最后到达甘泉县清泉沟,这是校本部所在地,学校首脑部门就设于此。牧医系总部是在清泉沟的一个支沟,叫蛇沟,传说因早年沟内人烟稀少,蛇多而出名,现在叫“舍沟”。不过我还是喜欢叫蛇沟,更有回味。

农大的人从北京搬迁到陕北,养在涿县农场的马也要搬迁到陕北,先由人押运着从涿县乘火车到铜川,再从铜川乘卡车到洛川,再从洛川赶着大车(车上装着草料)带着马群(约有30几匹),晓行夜宿一路走到蛇沟。

有一段时间我和安民先生搭伴在蛇沟放马,拿着马鞭一前一后照顾马群吃草。正值春夏之交,沟底有阳光、青草、泉水,是一块很好的放牧地。几匹带驹的母马悠然自得地边走边吃草,小马紧随其后,但其中有一匹马驹,出生也就两个多月,很不听话,总是独自离群,或跑前、或跑后,吆喝牠也不过来,我只好带着鞭子来回奔跑,赶牠合群。当时我对安民先生说:“要是有一条狗就好了,让狗去追赶牠,我这一上午不停地赶马,早晨吃的两个窝头,喝的两碗稀粥早就消化没了!”安民先生说:“看我的。”他慢条斯理地走到小马驹旁边,小马驹也侧着头瞪着两只大眼睛疑惑地看着他。说时迟那时快,只听得啪啪两声,安民先生左右开弓扇了小马驹两个耳光,小马驹惊跳起来,迅速跑回牠妈妈身边,从此牠就乖乖地跟着母马走,再也不敢独自离群。我笑着说:“打得好,小马驹吃了苦头才知道回到母马身边。”安民先生也不无感慨的说:“人也一样,只有碰了钉子才知道回头。”

从这两件平常的小事,可以看出安民先生的乐观、豁达。也正是由于这些性格特点,他才能在长期受到不公正待遇的情况下,坦然面对,和家人一起度过了艰难岁月。当了农大校长后,他深知自己任重道远,更是勤奋工作,为农大的发展做出了贡献。