以下都是上个世纪发生在北京/中国农业大学与鸡育种有关的几件事,权当故事看吧。

农大黑鸡和农大黄鸡

农大黑鸡和农大黄鸡分别于1951年和1954年开始由赵希斌先生(北京农业大学家禽学负责人)主持选育,地点是在北京农业大学罗道庄鸡场,就在校园最东面。我是1953年入学的,课余常和同班几个喜欢养鸡的同学到鸡场去转转。那里的鸡有好几个品种,还有一群北京鸭和几只狮头鹅,是家禽学的一个小型实验牧场。赵希斌先生一般都在畜牧兽医系小院办公,不常去鸡场,和我们比较熟悉的是石国玺场长、王崇道技术员、小杨(杨奉君,饲养员兼管育雏)和小平(平锦生,饲养员兼管孵化),真是“麻雀虽小,五脏俱全”。

50年代北京农业大学校门(罗道庄)

“农大黑”鸡是用澳洲黑鸡(原产澳大利亚,是肉蛋兼用品种)和我国狼山鸡杂交而成,在后代的自群繁殖过程有的鸡胫部有毛,有的没有毛;有的鸡眼睛虹彩橙黄色,有的鸡眼睛虹彩黑色。后代部分黑羽鸡中,特别是公鸡在颈部、翼部、尾部有较多的红褐色羽毛,性状不稳定。最主要的是客户反应(农大教职工及家属)黑鸡不如黄鸡好吃。1957年鸡场从罗道庄搬到马连洼农大实验站时就把“农大黑”淘汰了,但作为遗传资源仍保留了澳洲黑鸡和狼山鸡。

“农大黄”鸡的育种始于1954年赵希斌先生做的“油新杂交”,即北京油鸡和新汉夏鸡(原产美国新汉夏州,肉蛋兼用品种),杂交后代在繁殖过程中也出现了体型外貌的分离。1957年下半年又用新汉夏公鸡与“油新一代”母鸡杂交了一次(回交),当时叫做“油新二代”,重点选择体型外貌和产蛋性能。一年后北京油鸡的毛冠、毛腿、五趾、髯须等性状都被淘汰,外形很像新汉夏鸡,而且是黄羽、黄脚、黄喙,皮肤也是黄色,皮下脂肪层较厚,肉香、汤鲜,深受农大教职工家属欢迎。鸡场淘汰鸡时家属们都到鸡场点名要买“农大黄”,供不应求。1959年下放结束后,学校曾举办过一次下放成果展览,农大黄鸡也在其中。后来被北京巨山农场领导看中,作为鸡和蛋的特供品种,饲养在西郊巨山农场。

如以1959年农大黄鸡参展作为育成算起,“农大黄”比1999年深圳康达尔(集团)有限公司经农业部品种资源委员会审定通过的第一个黄鸡品种“康达尔黄鸡”整整早了40年。

甩掉卡脖子,育成“争气鸡”——农大褐

1978年改革开放以来,我国多个蛋鸡种鸡场分别从外国家禽育种公司进口蛋鸡种鸡“父母代”和“祖代”。引入数量较大的有罗曼褐(德国罗曼公司)和伊莎褐(法国伊莎公司),后来又引进了海兰褐和海兰白(美国海兰公司)。这些外国家禽育种公司为了迎合中国客户喜欢粉壳蛋的需求,又推出了“罗曼粉”、“海兰灰”等褐壳蛋鸡与白壳蛋鸡杂交的商品鸡。利用两套伴性基因在父母代和商品鸡的初生雏中都能自别雌雄。

这些外国公司最初向我国出售的都是一日龄父母代雏鸡,父系是褐色公雏,母系是白色母雏。买来后只能生产商品鸡,于是又要从外国公司进口。当时我国提出要进口同时有公鸡和母鸡能生产父母代的种鸡,外国公司说可以,那你们要进口祖代鸡,但价格要贵得多。当时一只父母代鸡为8美元,一只祖代鸡要80美元,贵10倍。贵也要买!于是买回来4个系,A♂B♀是洛岛红型,C♂D♀是洛岛白型,由于4个系都是单一性别,到国内后又只能生产父母代鸡和商品鸡。原种还是控制在外国公司手里。于是又和外国公司交涉,说要买A,B,C,D 4个系的种蛋,但遭到拒绝。当时我们都很生气,说一定要打破外国人的垄断,为中国人争口气。这可能就是现在所说的“卡脖子”技术吧!

参加育种工作的主要有家禽组的单崇浩(室主任)老师和王庆民老师以及遗传组的我和宁国杰老师。时间是1981年,地点在农大昌平实验站,育种工作由单崇浩老师牵头。

最初我们想从进口的祖代鸡A♂,B♀,C♂,D♀中找鉴别误差,即A♂中有个别母鸡,B♀中有少数公鸡,C系、D系也一样,但很快就发现这一方法不可行,一是鉴别误差的鸡质量不好,二是数量少,扩群困难,三是即使扩群到一定数量,但后代也很容易出现近亲繁殖。后来又分析是否可以从商品鸡中反向选育,这一方案也被否定了,因为在白壳蛋鸡的育种中是可行的,4个系都是白羽、白壳蛋,但褐壳蛋鸡商品鸡后代羽色会有很大分离。最后我们从国内已有的褐壳蛋鸡的祖代和父母代鸡中,应用合成系育种的原理和方法合成洛岛红型A♂(快羽)、B♀(慢羽)和洛岛白型C♂(快羽)、D♀(慢羽),解决了这个难题,属引进消化吸收再创新。商品鸡命名为“农大褐”而且生产性能也不比从外国公司引进的鸡差,这一点可从下面一个例子说明。

离农大不远的运河边上有一个北京市海淀种鸡场,年年从农大买农大褐A♂,B♀,C♂,D♀4种祖代鸡,生产AB♂和CD♀。单崇浩老师和场长比较熟悉,常去他们那里指导工作,有时候我也陪着去。有一次发现他们对外供种的名片上印的是提供优质罗曼褐父母代鸡和提供优质伊莎褐父母代鸡的广告。单老师问他们说,你们什么时候也进了罗曼和伊莎?他们笑着说,就是你们的农大褐,谁来买罗曼就说这是罗曼,谁来买伊莎说这就是伊莎,而且年年回头客很多,从来没有说有什么质量问题。我说那不是假冒吗?场长说,是假冒,但这是假冒优质产品!

“农大褐”在昌平实验站一直饲养选育到第九代,为我系许多教师和研究生提供了实验材料和数据。

临危受命的“农昌1号”和“农昌2号”

借着改革开放的春风和科学技术是生产力的英明论断(1978),北京市政府在各行各业都聘请了大批技术顾问。单崇浩和我都被聘为北京市政府的畜牧顾问,挂靠在北京市畜牧局。不久我们被派往北京昌平种鸡场进行鸡群整顿和育种工作。

昌平种鸡场规模中等。主要饲养的有两群鸡,一群是以红褐羽为主(羽色很杂)的褐壳蛋鸡,另一群是白羽白壳蛋鸡。问他们来源,说都是从北京几个种鸡场引进的父母代鸡生产的商品鸡,再从商品鸡自群繁殖的“商品二代”,“商品三代”。

白鸡都是来航型,整群比较容易,只要从体型外貌,出雏时分快慢羽、发育好的公母鸡挑出来单笼饲养,做个体产蛋纪录、家系选择,就能一代代选育提高。褐壳蛋鸡的羽色分离严重,特别是公鸡有许多颈羽、翼羽金黄色,尾羽黑色,很好看。但从育种目标要求,都被淘汰。通过外形选择,建立了一群洛岛红型的褐壳蛋鸡。没有再选洛岛白型,准备红白(白来航)杂交推广商品鸡,生产粉壳蛋。

1983年,国家启动了“六五”科技攻关计划,涉及农业、消费品工业、能源开发及节能、地质和原材料、机械电子设备、交通运输、新兴技术、社会发展等8个方面的38个项目,114个课题。其中“农畜育种技术及繁育体系”等7个项目被列为对国民经济全局关系重大的重中之重项目。

在蛋鸡课题中,有一项是各参加攻关单位的鸡要做性能测定。被邀请开会的专家单位有北京市畜牧局、中国农科院畜牧所、北京市农科院畜牧所、东北农学院和北京农业大学等,每个单位有1-2名专家出席。农大被邀请参加的有单崇浩老师和我。大家发言都很踊跃,介绍自己单位的鸡种好,希望能参加攻关。我和单老师都没有发言,因为来开会的单位有什么鸡大家都清楚,也就是发言给农业部畜牧局的领导听听。这时有一个单位的某位专家发言说农大没有什么鸡种,就给我们专家组当顾问吧。我听出这里面话中有话,因为“六五”攻关是“六五”计划中期(1983年)启动的,到1985年底结束,只有两年多一点的时间,关键是要通过这两年测定鸡的表现,争取进入“七五”科技攻关计划。当时我就站起来说,我们农大是按农业部畜牧局的通知来参加蛋鸡“六五”攻关讨论会的,不是来参加顾问会的,如果是顾问会那我们就不参加了,并做出要走的意思,单崇浩老师也站了起来。当时气氛比较紧张,后来局领导说请大家坐下,发的通知是参加攻关讨论会的,农大是参加单位。于是大家又都坐下讨论各单位参加“六五”攻关的鸡种。报名结果是北京市畜牧局出京白1号、2号和3号,东北农学院出滨白1号和2号,中国农科院畜牧所出B4、B6,北京市农科院畜牧所出红育。我和单老师在旁边简单商量后报了农昌1号和农昌2号。因为发现各单位报的几乎都是两系杂交的杂种一代鸡,有的还是刚从外国引进的鸡种,换了一个名词。

我们报农昌1号和农昌2号还是有根据的。1号鸡是由农大褐A系做父系,昌平种鸡场经过整群选育后的褐壳蛋慢羽母鸡做母系,两系杂交的后代,红羽、褐壳蛋,初生雏鸡能从快慢羽自别雌雄。2号鸡是由农大褐A系做父系,昌平种鸡场经过整群后选育的白壳蛋慢羽母鸡做母系,两系杂交的后代产粉壳蛋,羽色是白鸡身上有些黑斑,初生雏也能从快慢羽自别雌雄。

开完会回来,我和单老师都很高兴,因为这两组鸡达到“六五”攻关目标,入舍鸡总蛋重14.5kg是有把握的,这就为能够继续参加“七五”攻关打下了基础。

畜牧系(动物科学技术学院前身)牛、羊、猪、鸡都有要参加攻关的项目,系里想听一下各组的汇报,开会总结一下。单老师给系里老师们汇报时,又着实渲染了一番那时的会场气氛。“他们也太不像话了,说我们农大鸡场太小,拿不出鸡,就给专家组当顾问吧。老吴一听就不干了,站起来说我们是来开攻关会的,不是来开顾问会的,看架势他是要退会。我也霍地站了起来,开始收拾包包,系主任都要退会了,那我还不跟着走!后来让农业部畜牧局来主持会议的领导给劝住了。”老师们听了又夸了单老师一番,俨然是“英雄归来”的样子。

从“两度攻关”到“走自己的路”

——农大褐3号节粮小型蛋鸡的育成

“六五”攻关是在“六五”中期即1983年开始的。参加蛋鸡攻关性能测定的有京白1号、2号、3号;滨白1号、2号;农昌1号、2号; B4、B6和红育10个鸡种。攻关指标是72周龄入舍鸡产蛋量14.5kg,当时外国蛋鸡的生产水平约为16kg。到1986年2月全国验收时,除“红育”外,其他鸡种都顺利通过。各组鸡的平均产蛋量15kg,但当时国外蛋鸡产蛋水平已达17kg。

“七五”攻关在时间上是完整的(1986-1990),蛋鸡攻关组把指标定在17kg,5年要提高2kg实属不易。这次攻关增加了两个内容:一是用一个在国内饲养的外国鸡种商品鸡作为对照;二是用“双盲法”,测定者和饲养者都不知道测定的鸡是哪个单位的。测定鸡饲养在牡丹江种鸡场,数据由第三者张家口农专的朱元照老师负责统计,到测定结束后当场公布。由于测定的项目很多,如测定期死淘率、72周龄入舍鸡产蛋数、饲料消耗和料蛋比、开产日龄、43周龄蛋重、淘汰鸡体重等,参测的鸡各有千秋。其中,北京农业大学在昌平种鸡场培育的“农昌1号”褐壳蛋鸡的产蛋量还略高于作为对照组的加拿大雪佛公司“星杂579”的水平,居各参测鸡种之首。可是当时外国主要育种公司的蛋鸡水平已达18kg。

经过两次攻关,国内自己选育的蛋鸡鸡种,虽然在产蛋性能上有所提高,但总是赶不上国外高产品种。分析原因,我国自己选育的主要鸡种还是从国外引进的白壳蛋、褐壳蛋、粉壳蛋鸡的父母代或是商品鸡中选育的,一年一个世代的选种方法也是参照国外育种公司的方法,技术上没有创新。于是我们做了以下几项工作:

1. 高产与高效的比较

动物生产中饲料占总成本的60%以上,如果也能像作物中利用矮杆基因节省茎杆消耗的能量,不就能够提高生产效率了吗?

2. 矮小型基因的选择

在鸡中,有好几个基因都会导致体型变小,通过比较,选择了性染色体上的dw基因。

3. 矮小型dw基因在蛋鸡和肉鸡育种中作用的比较

国外育种公司曾推出带有dw基因的速生型肉鸡配套系。他们把dw基因引入父母代母鸡,使母鸡体型、体重变小,还减少了前期产双黄蛋的数量,既节省了饲料,又提高了合格种蛋率,但影响了商品肉鸡的增重。

单崇浩老师,在攻关小组讨论方案的时候,是他首先提出要使商品蛋鸡带有dw基因,因为商品蛋鸡饲养量大,节省饲料的作用更大,这就是“节粮小型蛋鸡”的由来。

4. 和原有43周龄选种方法的比较

改用公鸡“先选后留”,母鸡“先留后选”的二阶段选育法,提高了选种准确性。

5. 节粮小型蛋鸡的效益比较

在当时的市场条件下,每只小型蛋鸡比一般高产蛋鸡可多盈利8-10元人民币。

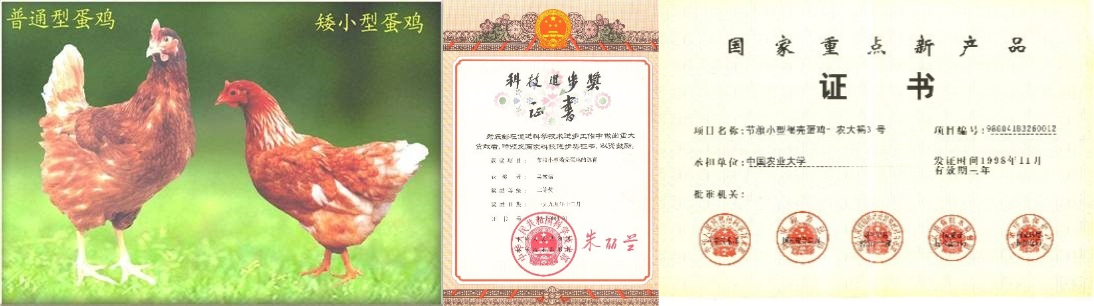

经过8年(1990-1997)的选育,成功地将矮小型(dw)基因引入到中型褐壳蛋鸡,育成了小型蛋鸡的纯系和商用配套系。这种蛋鸡体型小、耗料少、料蛋比可达2.1:1,超过同期国际上高产蛋鸡的水平,对我国利用有限饲料资源生产更多的鸡蛋有重要意义。该项成果“节粮小型褐壳蛋鸡——农大褐3号”于1998年获农业部科技进步二等奖,同年又获由国家科技部等5单位联合颁发的国家重点新产品证书。1999年该成果“节粮小型褐壳蛋鸡的选育”又获国家科技进步二等奖。属原始创新。

时间已经到了1999年,上世纪北京/中国农业大学鸡育种的“故事”就讲完了,有经验,也有教训。无论是从“文化传承创新”,还是“文化传承发展”,都需要年轻人一代一代的努力,把农大人的“故事”讲下去。

谨以此文兼贺中国农业大学动物科学技术学院建院100周年。